オスグッド

こんなお悩みはありませんか?

膝の曲げ伸ばしが多いスポーツをしていて、膝への負担が気になる

スポーツ中や練習後に膝の痛みを感じる

日常生活の中でも、ふとした動作で膝に強い痛みを感じる

膝の下に熱っぽさ(熱感)や腫れがある

膝下の骨がポコっと出っ張ってきた

練習がハードになると膝が痛くて思うように動けない

成長期の学生に多い「膝の痛み」――それは「オスグッド病」かもしれません

部活動やクラブ活動などでスポーツに励む学生さんの中には、「膝が痛い」と感じている人も少なくありません。その中でも、「オスグッド病」はよく見られる膝のスポーツ障害の一つです。

この病気は、サッカーやバスケットボール、バレーボールなど、膝の曲げ伸ばしが頻繁に行われるスポーツをしている小学校高学年から中学生といった成長期の子どもたちに多く見られます。

こうした症状や悩みがある場合、オスグッド病の可能性があります。放っておくと、長引いたり、後遺症が残ることもあるため、早めの対処が大切です。

オスグッドについて知っておくべきこと

オスグッド・シュラッター病とは?

「オスグッド」とは、正式にはオスグッド・シュラッター病と呼ばれています。この病名は、アメリカの整形外科医オスグッド氏とスイスの外科医シュラッター氏が、この症状を初めて学会に報告したことに由来しています。

発症のしくみ

オスグッドは、成長期の子どもに起こる膝のスポーツ障害です。太ももの前側にある大きな筋肉、**大腿四頭筋(だいたいしとうきん)**が、まだ成長しきっていない膝のお皿の下の骨、**脛骨粗面(けいこつそめん)**を強く引っ張ることで、成長軟骨が剥がれてしまい、痛みや腫れが生じます。

こんな症状があれば「オスグッド」を疑いましょう

膝の下に**痛みや腫れ、熱っぽさ(熱感)**がある

膝の下がポコッと盛り上がっている(隆起している)

スポーツ中や運動後に、膝の下を押さえて痛がる

こうした症状が見られる場合は、無理に運動を続けさせず、休養させることが大切です。

成長痛との違い

成長痛も膝に痛みを感じることがありますが、通常は短時間で自然におさまるのが特徴です。痛みが長引いたり、腫れや熱感、膝下の出っ張りが見られる場合は、成長痛ではなく「オスグッド病」の可能性があります。

症状の現れ方は?

オスグッド病の症状と進行

オスグッド病は、膝のお皿の下にある骨「脛骨結節(けいこつけっせつ)」の軟骨が剥離してしまうことで起こります。そのため、痛みは膝のお皿のすぐ下あたりに現れます。

初期症状

運動中や運動後に膝が痛む

正座や圧迫(しゃがむ、ひざ立ちなど)で違和感や痛みが出る

痛みはあるが、運動できないほどではなく、我慢して続けてしまうことが多い

この段階で適切な対応をせずに無理を続けると、症状が進行してしまいます。

症状が進むと…

成長期の子どもはまだ骨が完全に硬くなっておらず、軟骨が多くて脆い状態です。大腿四頭筋が運動のたびに脛骨結節を強く引っ張ることで、軟骨の一部が剥がれて炎症や腫れを起こします。

さらに進行すると、**軟骨の一部が骨から完全に剥がれて「剥離骨折」**となり、強い痛みを伴うようになります。

重症化すると…

日常生活にも支障が出るほどの激痛

骨が変形して目立つ隆起が残ることも

最悪の場合は手術が必要になるケースもあります

早期発見・早期治療がカギ

「まだ動けるから大丈夫」と放置せず、初期のうちから適切なケアや休養を行うことで、悪化を防ぎ、早期回復につなげることができます。

その他の原因は?

オスグッドとは、太ももの前面にある大きな筋肉である**大腿四頭筋(だいたいしとうきん)が、成長しきっていない膝のお皿の下の骨である脛骨粗面(けいこつそめん)**を強く引っ張りすぎることによって、成長軟骨が剥離してしまう状態を指します。通常であれば、2週間ほどで症状が落ち着くこともありますが、激しいスポーツを繰り返すことで同じ部位に負担がかかり、痛みが長引いたり、腫れが生じたりする場合があります。

また、余分な血管が増えると、人間の身体の特性としてその部位に石灰が沈着することが知られており、本来存在しなかった骨が形成されることがあります。そのため、痛みのある部分に骨の塊や隆起(骨の出っ張り)が見られる可能性もあります。

「オスグッド」の症状が見られるお子さまに多く共通しているのは、スポーツの練習量が多いにもかかわらず、身体のメンテナンスが十分に行われていないという点です。近年は、昔に比べて情報が豊富になり、身体に過度な負担をかける練習メニューから、効率の良い練習メニューへと変化してきています。しかし、競技内容や身体の状態に合わせた効率的な練習であっても、度を超えると身体には大きな負担がかかってしまいます。

練習前にはウォーミングアップを、練習後にはストレッチをしっかり行い、筋肉の柔軟性を高めることが、症状の軽減が期待されるため大切です。

オスグッドを放置するとどうなる?

オスグッドは、成長期に**膝蓋骨(ひざのお皿)の下にある脛骨粗面(けいこつそめん)**が、軟骨から骨へと変わっていく過程で、筋肉が引っ張る力に軟骨が耐えられず剥がれてしまうことにより発症します。

成長に伴って自然に落ち着く場合もありますが、そのまま運動を続けてしまうと脛骨粗面に繰り返し負荷がかかり、筋肉の付着部が剥がれてしまうことがあります。症状が進行すると、剥離骨折に至るケースもあるため注意が必要です。

オスグッドを放置してしまうと、痛みが強まり、大人になってからも後遺症が残ってしまう可能性があります。骨や軟部組織の成長に異常をきたし、膝の可動域が狭くなってしまうことで、日常生活に支障が出ることもあります。

また、スポーツにおいても、ランニングやジャンプなどの動作を行うと痛みが再発する場合があります。痛みを感じても言い出しづらい環境で運動を続けていると、適切な施術を受ける機会を逃してしまい、状態が悪化することがあります。

たとえ軽度の痛みであっても、早めにご相談いただくことが症状の軽減が期待できる大切なポイントです。

当院の施術方法について

オスグッドの症状によって、施術内容は異なります。

患部に熱感がある場合は、アイシング(冷却)を行います。炎症が強いときは、まず安静にすることが大切です。膝の曲げ伸ばしによる負担を避けるため、運動は控えていただく必要があります。

炎症がおさまってきたら、原因の一つとされる**大腿四頭筋(だいたいしとうきん)**の筋緊張を和らげていきます。当院では、手技や鍼による施術を通じて筋肉の緊張を緩めていきます。

また、運動パフォーマンスの向上を目指し、「筋膜ストレッチ」によって筋肉の柔軟性を高めていきます。「筋膜ストレッチ」は、下半身の筋肉を中心に行うストレッチメニューであり、膝のスムーズな動きを促すために、大腿四頭筋だけでなく、周辺の関連筋肉もあわせてアプローチいたします。

競技復帰をサポートするために、テーピングやサポーターの使い方についても丁寧にご指導させていただきます。症状の程度やお身体の状態に応じて、適切なサポート方法をご提案しております。

また、膝をかばう生活が続くと、身体全体のバランスが崩れ、姿勢が悪くなってしまうことがあります。痛みが軽減したことでそのまま競技に復帰し、ハードな運動を再開すると、片側の膝に過度な負担がかかり、再発のリスクが高まることもあります。

そうした再発を防ぐためにも、姿勢を整えることが重要です。当院では、「骨盤矯正」や「骨格矯正」を通じて姿勢のバランスを整える施術も行っており、ケガの予防が期待できます。

改善していく上でのポイント

膝に強い痛みがある場合は、必ず休息を取ってください。

痛みがある中でどうしても運動を行う必要がある場合には、運動後に保冷剤や湿布を使用してケアを行いましょう。

熱感がある場合は、氷嚢やタオルで包んだ保冷剤を使って患部を冷やします。ただし、凍傷のリスクがありますので、皮膚の熱が取れたら冷却を中止してください。目安としては、患部を触って「ひんやり」と感じられる程度で外していただくと安心です。

運動後のメンテナンスは必ず行うようにしましょう。炎症が強く出ている時には、長時間の入浴は避けてください。

一方で、炎症がおさまっている場合には、筋肉のこりやハリをやわらげるために、湯船で身体を温めることが効果的です。

入浴後は体温が上がっており可動域も広がっているため、ストレッチの効果が期待できます。

また、バランスの取れた食事も非常に重要です。

成長期に必要な栄養素としては、たんぱく質・カルシウム・ビタミン・鉄分などをバランス良く摂取することが大切です。

カルシウムは骨や歯の形成、さらには血液の凝固にも関与しています。

成長期は急激に身長が伸び、筋肉量や血液量も増加するため、鉄分も欠かせません。

主食として玄米や雑穀米を取り入れると、噛む回数が増え、ビタミンやミネラルの摂取量も向上します。

毎食、お茶碗1杯のご飯をしっかり食べることで、成長期のお子さまに必要なたんぱく質の**推奨摂取量の約15~20%**をカバーすることができます。

痛みが出ているときは、お子さまが**「痛い」と言える環境づくり**が大切です。

「痛いと言うと試合に出られなくなる」と考え、痛みを隠してしまうお子さまもいらっしゃいます。

早期発見と早めの施術が、長引かずに日常生活に戻るための大きな鍵となります。

歩き方に違和感があったり、運動パフォーマンスに変化が見られるときには、周囲の大人が気づいて声をかけることがとても大切です。

監修

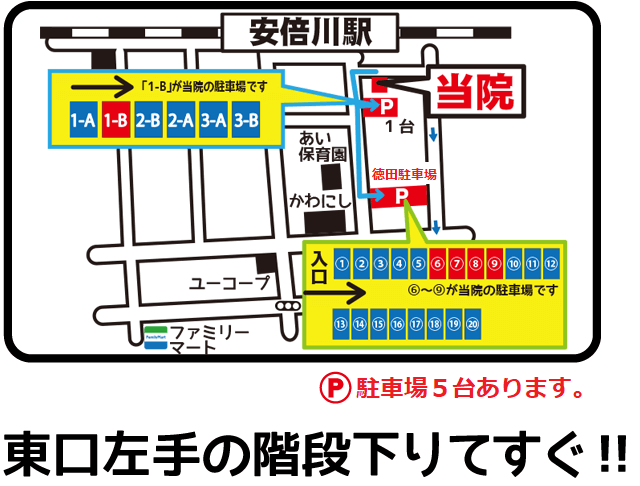

安倍川駅前総合治療院 院長

資格:鍼師、灸師

出身地:静岡県静岡市

趣味・特技:サッカー、ラグビー、筋トレ