巻き肩

こんなお悩みはありませんか?

パソコン・スマホを使う時間が長く前かがみになって仕事している

首こり肩こりが強くなった

肩の可動域が狭くなった

手や腕が重く感じたり、痺れが出る

以前より呼吸が浅くなった

この中の一つでも当てはまる方は「巻き肩」かもしれません。

れらの症状にお悩みの方は、早めに対策を講じることが大切です。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

巻き肩について知っておくべきこと

現代人は、パソコンやスマートフォンを長時間使用することが増えています。

会社で使用する机や椅子、作業台の高さが身体に合っていないと、背中を過度に曲げた姿勢が長時間続き、悪い姿勢につながってしまいます。

巻き肩とは

巻き肩とは、肩甲骨が前方に出て内側に巻き込まれた姿勢を指し、「猫背」とあわせてみられることが多いです。

肩甲骨だけでなく、肩関節や腕の運動が制限されることにより肩こりの原因となったり、首や胸部の神経が圧迫されて腕や手に痛みやしびれが出る「胸郭出口症候群」の原因になることもあります。

猫背は、背骨が前弯して背中が丸く見える状態です。これを無理に直そうとして背筋を伸ばすのではなく、腰を反らすような姿勢になってしまうこともあります。

巻き肩に関連する筋肉には、大胸筋・小胸筋・胸鎖乳突筋・肩甲下筋・広背筋・三角筋などがあります。これらの筋肉が硬くなったり短縮したりすることで、肩関節や肩甲骨の位置が変位し、巻き肩を引き起こします。

大胸筋は胸と肩をつなぐ筋肉で、鍛えると胸部に厚みが出ます。男性ではたくましい体つきに、女性ではバストラインが整うことでメリハリのあるボディラインが期待できます。

しかし、大胸筋が硬くなって収縮すると、上腕骨が内転し、腕を挙げたり後ろに回す動きが難しくなることがあります。

小胸筋は、胸の奥で肩甲骨と肋骨をつなぐインナーマッスルです。肩甲骨の動きや呼吸、姿勢の維持にも関与しています。

小胸筋が硬くなると、肩甲骨が前にスライドし、背中が丸くなったり首が短く見えたりすることもあります。さらに、小胸筋が過緊張を起こすと神経や血管が圧迫され、しびれやだるさ、冷えが生じる「小胸筋症候群」(別名:過外転症候群)になる可能性もあります。

症状の現れ方は?

巻き肩は、胸の奥にある小胸筋がこり固まることで、肩が前方に突出した状態になります。

巻き肩でみられる症状

・首こり・肩こり

・頭痛

・目の疲れ(眼精疲労)

・手足の冷え・むくみ

・睡眠の質の低下

・自律神経の乱れ

・内臓機能の低下 など

首こりや肩こりがあると、血流が悪くなり、心臓や脳への血液供給にも影響を与える可能性があります。

高血圧は血管が収縮して血流が滞りやすくなることで、肩こりがあらわれやすくなる傾向があります。

巻き肩は、生活習慣病を引き起こす一因になることも考えられます。

食習慣・運動習慣・休養とともに、日頃の姿勢にも意識を向けて生活することが大切です。

その他の原因は?

・パソコンやスマートフォンの長時間使用による前傾姿勢のクセ

デスクワークに限らず、長時間同じ姿勢で作業を続けている方は、同じ筋肉を使い続けることで筋疲労を起こしやすくなります。作業中は手を前に出す動作が多いため、肩甲骨が前方にスライド(外転)した状態になります。その姿勢が長時間続くと、身体がその姿勢で固定されやすくなります。特に、大胸筋や小胸筋が持続的に使われるため、肩甲骨が前に出て巻き肩になりやすくなります。

・横向きで寝るクセがある場合

横向きで寝ると、上半身の体重が肩や腕にかかります。このとき、無意識に肩の負担を減らそうと肩を前方へスライドさせてしまい、肩甲骨に体重がかかることで、巻き肩の状態が寝ている間に強制されている可能性があります。

・姿勢を支える筋肉(インナーマッスル)の筋力低下

姿勢の維持に関わる筋力が低下すると、正しい姿勢を保ちにくくなります。頭が前に出て背中が丸くなることで猫背になり、膝も曲がった姿勢になりがちです。加齢による筋力の低下により、骨や関節が変形し、「変形性関節症」「脊柱管狭窄症」「ヘルニア」といった症状があらわれることもあります。

巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩の姿勢が定着してしまうと、肩こりがあることが「当たり前」の状態になってしまいます。

そのまま放置すると血行が悪化し、頭痛や疲労感、集中力の低下といった不調が現れることがあります。

肩の可動域が低下することで、「四十肩・五十肩」のように腕を挙げる際に痛みを感じるようになったり、腕の重だるさやしびれ、冷えが生じる「胸郭出口症候群」になる可能性もあります。

また、巻き肩が原因で「ストレートネック」になると、首の自然なカーブが失われ、頭の重さが椎間板に集中することで圧迫が起き、「頸椎椎間板ヘルニア」につながることも考えられます。

そのほかにも、呼吸が浅くなったり、自律神経が乱れることで精神的な不調を感じる場合があります。

眠りが浅くなることもあり、さまざまな不調を引き起こす原因になることがあるため、早めの対応が大切です。

当院の施術方法について

巻き肩を軽減するための3つの要素

巻き肩は、「筋肉の柔軟性」が低下し、「骨格」の位置が歪み、「筋力」が弱くなっている状態です。これらの要素を整えるための施術メニューをご提案いたします。

【1】筋肉の柔軟性

筋肉が硬くなると、関節の可動域が狭くなり、動作が鈍くなることで身体のパフォーマンスも低下してしまいます。

手技療法

筋肉の緊張を緩め、血行の促進を目指します。軽く圧を加えることで筋肉のこわばりがやわらぎ、施術の中でも重要なアプローチのひとつです。

鍼施術

手では届きにくい深層の筋肉にもアプローチできます。筋肉の緊張緩和や鎮痛作用が期待でき、世界保健機関(WHO)でもさまざまな症状に効果が期待できると認められています。

肩甲骨はがし

肩甲骨周辺の筋肉の柔軟性を高め、肩甲骨の動きを引き出します。巻き肩は肩甲骨が前方にスライドしているため、手を挙げたり後ろに回す際に動きにくくなったり、痛みを伴うことがあります。肩甲骨はがしは、肩関節や関連する筋肉を動かすことで、肩の可動域を広げ、肩甲骨の位置を整えることで、内巻きになった肩や猫背の軽減が期待できます。

【2】正しい骨格

関節の可動域を正常に保つためには、骨格が正しい位置にあることが重要です。

骨盤矯正・姿勢矯正

関節を正しい位置に戻すことで、可動域が広がり、身体への負担が軽減されることが期待できます。背中が丸まっていると、腕の重さで肩が前に出たり、頭の重さで猫背が強まることがあります。このような姿勢で関節を動かすと、筋肉が正しく使われず負荷がかかり、違和感や痛みの原因になります。正しい姿勢を保つことで、症状の悪化を予防することができます。

軽減していく上でのポイント

【自宅でできる姿勢チェック】

壁に背中をつけて、顎を引いた状態で立ってみてください。

頭は壁についていますか? 後頭部を壁につけると、顎が上がっていませんか?

腰と壁の間に手のひらが入りますか?

正しい姿勢は、後頭部・背中・かかとが壁につき、腰と背中の間に手のひら一枚分の隙間がある状態です。

また、座っているときは「骨盤を立てて座る」ことを意識しましょう。

坐骨ではなくお尻全体で座っている場合、背中が丸くなりやすく、巻き肩の原因につながります。座り方にも注意が必要です。

【体幹トレーニングで姿勢をサポート】

姿勢を保つためには、背筋・腹筋・インナーマッスルの強化が有効です。

その中でもおすすめのエクササイズが「プランク」です。

プランクの方法

肘を肩幅に開き、前腕で身体を支えてうつ伏せの姿勢を作ります。

つま先で床を押さえ、肩が肘の真上にくるように整えましょう。

首・背中・お尻・足が一直線になるように姿勢を保持します。

保持時間の目安は30秒〜60秒です。きつく感じる方は、膝をつけた状態でも大丈夫です。これを2〜3セット繰り返します。

日頃あまり運動されていない方は、無理のない範囲で行ってください。

ご自身だけでもケアは可能ですが、専門的な状態チェックやアドバイスを受けられる環境の方が、より短期間で効果が期待できます。

当院では、お身体の状態やライフスタイルに合わせた施術とアドバイスを行っております。どうぞお気軽にご相談ください。

監修

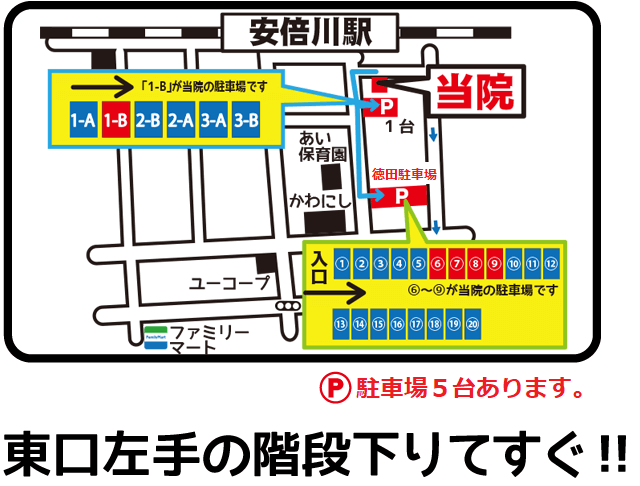

安倍川駅前総合治療院 院長

資格:鍼師、灸師

出身地:静岡県静岡市

趣味・特技:サッカー、ラグビー、筋トレ